-

一年一組せんせいあのね〜こどものつぶやきセレクション〜/編者:鹿島和夫 絵:ヨシタケシンスケ

¥1,650

発行:理論社 初版:2023年05月 判型:17×19cm 総頁:111頁 ISBN:978-4-652-20548-8 自由な発想、驚くほど大人びた言葉、 意図のない天真爛漫さが爆発したかと思えば、 きちんと背景を理解し意図を持って行動していたりする。 子どもと過ごす日々は、 本当に毎日が驚きの連続です。 教員の鹿島さんが担当してきた1年生の子どもたちが書いた。 「あのね帳」という先生との交換日記。 そこから選出された54篇の文章と ヨシタケシンスケさんのイラストが 見開きに並んでいくのですが、 子供を持つ親は涙腺が緩むと思います。 パラパラとめくっただけで僕はゆるみました。 ちょっと調べても出てきませんでしたが、 黄色い表紙から桃色の新学期っぽい表紙になっていて、 この装丁は贈り物にもぴったりですね。 たとえ子供がいなかったとしても、 かつて自分にはこのような時代があったのだ、 と思えることは 根底で自分自身を支えてくれるのではないか? そんなことを思います。

-

野菜

¥2,200

SOLD OUT

野菜 細川亜衣 リトルモア 野菜の魅力を引き出し、 おいしく調理する。 当たり前といえば 当たり前ですが、 そこにはまだまだ知らない 深さがあります。 野菜と真摯に向き合ってきた 著者の感覚を感じる レシピの数々。 香りが漂ってきそうな、 野菜の質感をとらえた写真も 素晴らしいです。 目で、鼻で、舌で、 野菜を楽しみ尽くす。 そのための、 よき相棒になってくれそうです。

-

【古本】砂漠に街が入り込んだ日/グカ・ハン 著 原正人訳

¥1,000

出版社:リトルモア 判型:19×12cm ページ数:162ページ 発売日:2020年8月8日(初版第1刷) (写真右) 冬がよく合う1冊。 いとうせいこうの書評に、 社会を書き込んでやまないのはまさに韓国文学の優れた特質であり、フランス語で人工的に書かれたかに思える透明で硬質な小説の核心に、やはりそうした文学と社会の交差を見出(みいだ)すと強い感動が瞬間訪れる。 と書かれている。

-

HERB CATALOG

¥1,320

SOLD OUT

ハーブカタログ 服部あさ美 mille books ひと種類ずつ紹介される イラストを眺めると、 いままで見過ごしてきた ハーブの特徴や細部が ふわっと 浮かび上がるようで 面白いです。 せめて脳内だけででも、 野を散策するような感覚で 本書を眺めると、 気持ちのいい風が吹いてきます。 野菜を入れてくれる 農家さんからいただいた カモミールとともに。

-

日本国憲法/写真:齋藤陽道

¥1,100

SOLD OUT

出版社:港の人 判型:四六判変型 ページ数:88ページ 発売日:2022年4月 私たちの生活を国が言祝いでいる。 あなたはそこにいていいんだよ、 そう言ってくれている。 そのことが こんなにも心強いとは。 無味乾燥に感じられる憲法の文章が、 齋藤さんの写真によって 生き生きと立ち上がってくるようです。 当たり前に思える 生存を保証することは、 まだ世界中で当たり前になっているわけではないし、 労苦の末に勝ちとったであろう この憲法も 絶え間なく希求し続けなければ、 簡単に崩れてしまう可能性がある。 そのことを忘れてはいけないなあと思いつつ、 誰もが安心して生きていられる世界を 少しでも現実のものにしたいです。

-

お母さま

¥2,200

ラビンドラナート・タゴール 内山眞里子 訳 未知谷 「国は人間が創造したものです。 国は土からできているのではなく、人間の心でできています」 ベンガル語本『ラビンドラ全集第一巻』プロローグより タゴールが講演で話した一節だそうです。 この一文だけで、心が持っていかれました。 アジアで初めてノーベル文学賞を受賞し、1917年を始め何度か来日もされているそう。 初めて知りました。 自然を愛した詩人の詩は、突き放すような厳しさがなく、 包み込むようなやわらかさを感じます。 訳者である内山眞理子さんが、心の避難所と表現されるのがわかるような気がします。 出版社・未知谷さんより。

-

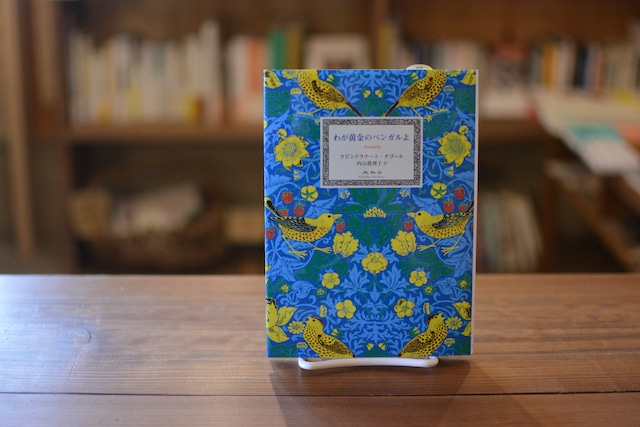

わが黄金のベンガルよ

¥1,980

ラビンドラナート・タゴール 内山眞里子 訳 未知谷 「国は人間が創造したものです。 国は土からできているのではなく、人間の心でできています」 ベンガル語本『ラビンドラ全集第一巻』プロローグより タゴールが講演で話した一節だそうです。 この一文だけで、心が持っていかれました。 アジアで初めてノーベル文学賞を受賞し、1917年を始め何度か来日もされているそう。 初めて知りました。 自然を愛した詩人の詩は、突き放すような厳しさがなく、 包み込むようなやわらかさを感じます。 訳者である内山眞理子さんが、心の避難所と表現されるのがわかるような気がします。 出版社・未知谷さんより。

-

街場の文体論

¥1,760

内田樹 ミシマ社 内田樹さんの著作のなかでも 最高峰と信じて疑わない一冊。 書き手の端くれとして 一生大切にしたい本の一つです。 書く、という行為にとどまらず、 話すこと、伝えること、受け取ること、 一般的にコミュニケーションと呼ばれるような行為については すべて同じことが言えるのではないかと思っています。 対面での言葉のやり取りが失われつつあるいま、 改めて読み返してみると おそらくハッとする言葉に出合えるはず。 おすすめです。

-

今日の人生/益田ミリ

¥1,650

発行:ミシマ社 2017年初版 ※左側の書籍 つづく日常は ときに平坦にみえ、 気持ちがしんなりしてしまいます。 でも、 ふっと振り返ってみれば、 平らに見えたその道は 案外起伏に富んでいて、 そのでこぼこが 愛おしく思えたりするものです。 益田ミリさんの描く日常は、 そんな気持ちを思い出させてくれるようで、 きっと「わたし」の日常が 愛おしく思えます。

-

海を撃つ/安藤量子

¥2,970

発行:みすず書房 震災について、 僕が語れる言葉はほとんどありません。 起きたことを忘れてしまわないように。 少しでも風化を食い止められるように。

-

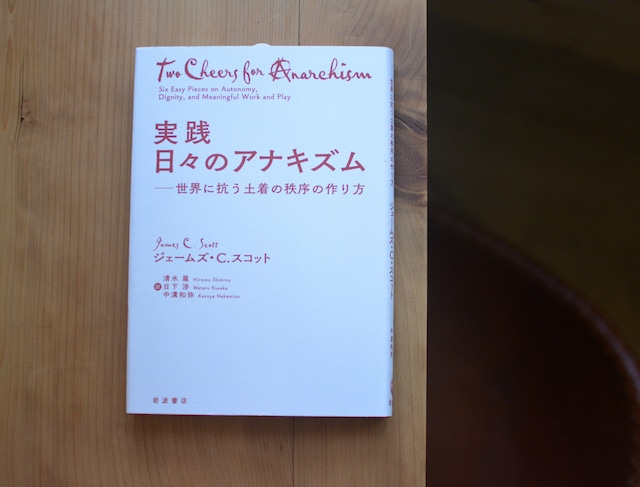

実践日々のアナキズム/ジェームズ・C・スコット

¥3,080

発行:岩波書店 2017年9月 体裁:四六 ・ 上製 ・ カバー 頁数:230頁 山里に住んでいると、実践の人ばかりで時々自分は何もできないなあ、 とおそろしいほどに思ってしまう日があります。 身体を動かしながら、頭を動かしながら、ひとつずつ良いと思える方向へ。 以下、岩波書店のホームページより転載 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【概要】 アナキズムとは特別な政治運動でも革命でもなく,日々の暮らしの中から社会を変えていく実践である――東南アジアでのフィールドワークを通じて,国家の束縛から離れた社会のあり方を希求してきた政治学・人類学の泰斗スコットが,西欧文明社会で暮らす自らの経験からたどり着いた実践的アナキズムのエッセンスを,軽妙洒脱に説き明かす。 【目次】 はじめに アナキストの懐疑の眼,もしくはアナキストのように眺めること 組織の逆説 社会科学の実践に対するアナキストの懐疑の眼 一つ,もしくは二つのご注意 第一章 無秩序と「カリスマ」の利用 断章1 アナキスト柔軟体操というスコットの法則 断章2 不服従の重要性について 断章3 さらに不服従について 断章4 広告「リーダーがあなた方の導きに喜んで従うつもりで,支持者を求めています」 第二章 土着の秩序と公式の秩序 断章5 土着と公式,二つの「知る」方法 断章6 公的な知と管理の風景 断章7 土着的なるものの柔靱な反発 断章8 無秩序な都市の魅力 断章9 整然さの裏の無秩序・混沌 断章10 アナキスト不倶戴天の敵 第三章 人間の生産 断章11 遊びと開放性 断章12 なんて無知でばかげているんだ! 不確実性と適応性 断章13 GHP :総人間生産量 断章14 介護施設 断章15 制度のなかの人生という病理 断章16 穏やかな,直感に反した事例――赤信号の除去 第四章 プチ・ブルジョアジーへの万歳二唱 断章17 中傷されてきた階級を紹介する 断章18 軽蔑の病因論 断章19 プチ・ブルジョアジーの夢――財産という魅惑 断章20 プチ・ブルジョアジーのさほど小さくはない機能 断章21 「無料の昼食」,プチ・ブルジョアジーの親切 第五章 政治のために 断章22 討論と質――質の計量的測定に対する反論 断章23 もしそうなったら……? 監査社会の夢想 断章24 当てにならず,必然的に劣化する 断章25 民主主義,業績,政治の終焉 断章26 政治を弁護する 第六章 個別性と流動性 断章27 小口の善意と同情 断章28 個別性,流動性,そして偶発性を取り戻す 断章29 歴史の虚偽をめぐる政治学 注 訳者あとがき・解題(清水 展) 【著者】 ジェームズ・C. スコット(James C. Scott) 1936年生まれ.イェール大学政治学部・人類学部教授.邦訳著書『モーラル・エコノミー――東南アジアの農民叛乱と生存維持』(勁草書房),『ゾミア――脱国家の世界史』(みすず書房) 清水 展(しみず ひろむ) 1951年生まれ.関西大学特任教授.京都大学名誉教授.文化人類学,東南アジア研究.著書『草の根グローバリゼーション――世界遺産棚田村の文化実践と生活戦略』(京都大学学術出版会),『噴火のこだま――ピナトゥボ・アエタの被災と新生をめぐる文化・開発・NGO』(九州大学出版会)など. 日下 渉(くさか わたる) 1977年生まれ.名古屋大学大学院国際開発研究科准教授.政治学・フィリピン地域研究.著書『反市民の政治学――フィリピンの民主主義と道徳』(法政大学出版局)など. 中溝和弥(なかみぞ かずや) 1970年生まれ.京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授.政治学・南アジア地域研究.著書『インド暴力と民主主義―― 一党優位支配の崩壊とアイデンティティの政治』(東京大学出版会)など.

-

庭とエスキース/奥山淳志

¥3,520

出版社:みすず書房 2019年4月 判型: A5変型判 頁数:328p 重さ:480g しみじみと言葉をかみしめる ことができる一冊です。 同じ眼差しを保つことは じつはとてもむずかしいことな気がするのですが、 突き放さず、感情移入せず ここまで精緻に言葉を紡げるなんて。そして、その文章を読むことができるのは、幸せなことだと感じました。不思議な多幸感。 今年の心に残る一冊。

-

小さな泊まれる出版社/川口瞬 來住友美

¥2,860

出版社:真鶴出版 判型:A5変 ページ数:176ページ 発売日:2019年12月20日 『小さな泊まれる出版社 』 のグラフィックデザインを担当された 鈴木大輔さん@dotmarks_dada が、 和歌山市からふらりと遊びに来てくれました。 真鶴を拠点にしながら 複数の土地で活動している鈴木さん。 デザインの役割に相当な気を配ったうえで、なお深く地域に入り込みデザインとして表出させていく、デザイナーとしての在り方や言葉の温度感に 職種はちがえど共感することが多く、 なんだかとても勇気づけられました。 @rico.wakayama から両谷園の紅茶を頼りに、ここまでたどり着いてくださったそうで。 いろんな方面に感謝です。 鈴木さんの言葉や人柄を垣間見たうえで本書をめくると、また見え方が違ってくるから面白い。 じつはらくだ舎の静かなロングセラーなので、もし機会があれば手に取ってみてください。 以下は出版社ホームページより。 この本では、真鶴との出会いから始まり、二〇一七年一月から始まった「真鶴出版2号店」をつくる物語を中心に掲載しています。小さな町にある、木造二階建ての小さな家。その家を同世代の建築家トミトアーキテクチャ(以下トミト)と、地元の職人チームと協力して改修した話です。 真鶴出版を進めるにあたっては、たくさんの本や雑誌を参考にしました。それでもまだ地方での仕事づくりに関する情報は少ないと思います。これらの過程で私たちが何を考え、どうつくったのか。予算やスケジュールなどなるべくリアルな情報も載せました。 そしてそこから見えてきた可能性を「小さな町で見つけた未来」としてまとめました。これらの話は、地方での仕事づくりでの話に留まらず、新しいローカルメディアのカタチを模索する話でもあり、これからの建築についての話でもあります。トミトと取り組んだこの一連の取り組みは、地域の自治的な活動を支援する「LOCAL REPUBLIC AWARD 2019」において、最優秀賞を受賞することができました。 この本が、同じように地方で仕事に取り組んでいる人たちはもちろん、これからどうやって生きるか悩んでいる人たちに寄り添い、一緒に併走するものになれば幸いです。 (「はじめに」より) 《小さな泊まれる出版社 もくじ》 はじめに column 真鶴のこと 泊まれる出版社をつくる プロジェクトメンバー 1 真鶴に来るまで 2 泊まれる出版社のはじまり 3 背戸道の家とトミトアーキテクチャ 4 どんな場所にするのか? 5 怒涛の工事期間 資料 設計図の変遷 資料 予算と実績 資料 スケジュール column 『美の基準』のこと 小さな町で見つけた未来 対談 コトと向き合う建築家(建築家・トミトアーキテクチャ) 対談 ポップとソーシャルのあいだ(写真家・MOTOKO) 細部にある物語 建築写真(写真家・小川重雄) おわりに

-

なぜ基地と貧困は沖縄に集中するのか/安里 長従 志賀 信夫

¥2,640

出版社:堀之内出版 判型:A5変 ページ数:336ページ 発売日:2022年09月02日 貧困とは? 差別とは? といった用語の整理から 最終的に導かれる 公正で民主的な解決策まで、 とても丁寧に論が積みあげられていくので、 いままでこうした情報に触れてこなかった方にとって、 (まさに私のような人に) とても参考になる一冊です。 けっして理解しやすいとはいえず、(それはわたしの読解に寄る個人的感想で、本書が難解かは人によります) 読み込む必要がある一冊ですが、 それだけに買い求める意味のある本だと思います。 機会があれば、 貧困理論研究家の志賀伸夫さんが書かれた「おわりに」だけでも読んでみてください。 下手すると、人生を変える言葉に出合えてしまうかもしれません。 以下は出版社ホームページより。 「本土復帰」から50年を経てもなお、いまだに基地と貧困が集中している沖縄。 安全保障のためには基地の集中は仕方ないという、一方的な主張に加え、近年、沖縄の貧困問題は、沖縄の人びとの文化や性質に原因があるとする自己責任論が増えてきた。 本書では、このような主張に対して真正面から対峙する。 沖縄の基地問題と貧困問題に共通する原因として、「本土優先―沖縄劣後」という差別構造によりつくられた「自由の不平等」に焦点をあて、基地と貧困の公正で民主的な一体的解決をめざす提案の書。 目 次 はじめに――本書で伝えたいこと なぜこの二人なのか/立場の違い 用語について 第1章/貧困問題と基地問題を貫く差別の問題 1貧困とは何か? 2差別とは何か? 3不平等と四つの言説類型 4いま必要な議論とは――「自由の平等」のために 第2章/沖縄の基地問題の歴史と課題 1基地問題を貫く差別の問題 2「手段」としての沖縄 3沖縄の基地問題の本質 (1)沖縄の「自己決定」の軽視と阻害 (2)「本土の理解が得られないから沖縄」 (3)模索されてきた「本土」移設 (4)法の下の平等と積極的差別是正 (5)差別と民主主義 (6)民主主義の実践 第3章/沖縄の貧困問題の歴史と課題 1沖縄の貧困問題の現状 2沖縄の貧困問題の本質 (1)歴史的要因 (2)沖縄の経済と産業 (3)一九七二年という年の意味 (4)沖縄振興(開発)特別措置法の制定 (5)本土資本による経済開発 (6)置き去りにされた福祉と労働者の権利 (7)社会的排除論が浮き彫りにする沖縄の現状 3沖縄県の貧困対策が向き合うべきこと 4当事者による反差別実践の一例 第4章/平等と平和 1不正義の是正と平等化 2平和とは 第5章/沖縄論の変遷 1「沖縄論」の系譜 2沖縄不在の「沖縄論」 3沖縄イメージの定着 4沖縄ヘイトの過熱とリベラルの変容 5商品化され消費される沖縄 補論1/現代的レイシズム論からみた沖縄 1はじめに 2構造的レイシズム(制度的レイシズム) 3文化的レイシズム 4新自由主義的市場原理 5ナショナリズムと生権力 6レイシズムの定義 7構造的レイシズムからみた沖縄 8文化的レイシズムからみた沖縄 9小括 第6章/新しい提案 1法理論から検討する沖縄の差別 2「新しい提案」の核心 3県民投票と「新しい提案」について 4ボールを投げ続けるということ 補論2/日本国憲法には「平等権」が保障されていない? 1憲法一四条再考―国際人権法と共通の人権規範の確立に向けて 2「平等権」は「積極的平和」と両輪 3憲法一四条の「平等権=empty(空虚)論」 4「個人の尊厳」と「構造的差別」 5「平等権」は自由権か社会権か 6構造的差別の廃絶には「平等権」の確立が不可欠 第7章/シティズンシップを求めるアイデンティティ・ポリティクス 1アイデンティティによる結集 2政治的アイデンティティとは何か (1)社会的アイデンティティ (2)政治的アイデンティティ 3単一のアイデンティティを回避する必要性 4ポジショナリティとアイデンティティの関係 5アイデンティティ・ポリティクスとシティズンシップ 6対外的防御の実践と対内的制約の解消 7感情の回復と構造的解決 第8章/沖縄の貧困問題と基地問題の一体的解決を目指して 1問題の本質である「自由」の「不平等」 2「自由」の「平等」とシティズンシップの諸権利 3共同性の「広がり」と「深まり」 4アイデンティティ・ポリティクスと差別の是正 5公正で民主的な解決 おわりに 参考文献一覧 コラム/すこし視点を変えて 1沖縄はアメリカの「施政権下」に置かれていた? 2国境に面した島嶼の軍事化(要塞化)は国際常識か? 3憲法の適用よりも政治的思惑が優先された復帰関連法 4階層論的貧困論の弊害 5社会福祉・社会保障と労働者 6沖縄は男尊女卑社会? 安里 長従 (アサト ナガツグ) (著/文) 沖縄県石垣市出身、司法書士。沖縄国際大学非常勤講師。石垣市住民投票裁判原告弁護団事務局。「辺野古」県民投票の会元副代表。沖縄生活保護基準引下げに基づく保護費(減額)処分取消請求裁判原告弁護団事務局。 基地問題などに関心を持ったのは、2002年に司法書士となり多重債務者の対応などをしているなかで沖縄の構造的な問題に気づいたのがきっかけ。それ以来、「基地」と「貧困」の一体的な解決を求めて活動を続けている。 主な著書:『沖縄発 新しい提案―辺野古新基地を止める民主主義の実践』(共著、新しい提案実行委員会 編、2018年、ボーダーインク)、『福祉再考―実践・政策・運動の現状と可能性』(共著、田中聡子/志賀信夫 編著、2020年、旬報社)。 志賀 信夫 (シガ ノブオ) (著/文) 宮崎県日向市出身、県立広島大学保健福祉学部准教授。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了、博士(社会学)。専門は、貧困問題、社会政策。 個人的経験から貧困問題に関心を持ち始め、貧困研究をはじめる。2017年に安里と出会い意気投合し、沖縄の問題に強い関心を持ちはじめ、社会的排除理論を通して考え、本書の執筆に至った。 主な著書:『貧困理論入門』(単著、2022年、堀之内出版)、『貧困理論の再検討―相対的貧困から社会的排除へ』(単著、2016年、法律文化社)など。

-

日本捕鯨史【概説】 /中園 成生

¥2,090

発行:古小烏舎 2019年7月 判型:四六判 縦188mm 横128mm 厚さ15mm 製本:並製 頁数:224頁 せっかく近くに住んでいるのだから、 少しでもきちんと知っていきたい。 どっちがいい悪いではなくて、 知ることからしか始まらない。 たぶん。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 「捕鯨は必要なのか」という問いが、いま私たちに突きつけられている。 2019年7月、日本は商業捕鯨を再開する。「日本には捕鯨の歴史と伝統がある」と無条件に語られる一方で、その実態を果たしてどれくらいの人が理解しているだろうか。 「日本人にとって捕鯨とは何か」「これまで鯨とどのような関わりを持ってきたのか」について、「鯨と日本人の歴史」を再考し、見つめ直す一冊。 【本書の主な内容】 世界の中の日本捕鯨の位置づけ/これまでの捕鯨史の研究/日本独自の捕鯨法の発達(はじまり、伝播、繁栄、衰退)/網掛突取法の操業場面解説(発見、追込、網掛、銛打、剣打、鼻切、運搬、 解体、鯨組の掟)/鯨にまつわる文化(食文化・用途・信仰・芸能)/世界の海へ/捕鯨オリンピック/捕鯨の制限/管理/「悪者」となった日本の近代捕鯨/商業捕鯨復活の成否 (本書は品切れとなっていた『くじら取りの系譜』(2001)をもとに大幅に改訂増補したものです) 【目次より】 第一章 日本捕鯨の概観 ・世界の捕鯨における日本捕鯨の位置づけ ・日本捕鯨史の研究 第二章 初期捕鯨時代 原始、古代、中世の捕鯨 北海道の捕鯨文化 第三章 古式捕鯨業時代前期 ・突取法による古式捕鯨業の始まり (突取法の伝播/盛衰) ・突組の操業 (編成/装備/操業/解体加工) 第四章 古式捕鯨業時代中期 ・網掛突取法の導入と展開 ・網組の操業準備 ・網掛突取法の過程 (発見/追込・網掛/銛、剣を打つ/鼻切りと持双掛け) ・解体・加工 第五章 古式捕鯨業時代後期 ・幕末以降の捕鯨業の衰退 ・欧米捕鯨の日本近海進出と開国 ・銃殺捕鯨 ・砲殺捕鯨の定義と種類 第六章 古式捕鯨業時代の鯨の利用 ・漁場周辺の流通とカンダラ ・鯨の利用 第七章 捕鯨にまつわる文化 ・捕鯨図説の世界 ・捕鯨をめぐる信仰 ・捕鯨に関する伝説・昔話 第八章 近代捕鯨業時代前期 ・ノルウェー式砲殺法 ・日本遠洋漁業株式会社の成功 ・大型沿岸砲殺捕鯨の発展 ・沿岸砲殺捕鯨の漁場 第九章 近代捕鯨業時代後期 ・南極海での操業 ・戦中戦後の沿岸砲殺捕鯨 ・沿岸小型砲殺捕鯨の操業過程 ・近代捕鯨業時代の鯨食文化 ・捕鯨の制限 第十章 管理捕鯨時代 ・持続的な捕鯨の追求 ・捕鯨と環境保護 ・日本近海での捕鯨とこんにちの鯨食 著者プロフィール 中園 成生 (ナカゾノ シゲオ) (著) 1963年、福岡県生まれ。平戸市生月町博物館・島の館学芸員。熊本大学文学部(民俗学)卒業。捕鯨史の研究、かくれキリシタン信仰の調査・研究に取り組んでいる。 主な論文・著作に『かくれキリシタンの聖画』(共著、小学館、1999)、『生月島のかくれキリシタン』(島の館、2000)、『くじら取りの系譜』(長崎新聞社、2001)、『かくれキリシタンとは何か』(弦書房、2015)、『かくれキリシタンの起源』(弦書房、2018)など。共著に『鯨取り絵物語』(弦書房、2009、第23回地方出版文化功労賞受賞)他。

-

guide to plants/濱田久美子

¥1,980

発行:BOOKLORE BOOKLOREさんの本、 各種取り扱わせていただいてます。 創作の楽しさを感じる作品の数々。 サンプル本を 手に取ってご覧いただけます。 こちらは、濱田久美子さんの guide to plants。 繊細な線の描写が美しく、 迷いながら創作を楽しむ姿が、 文章でも表現されています。

-

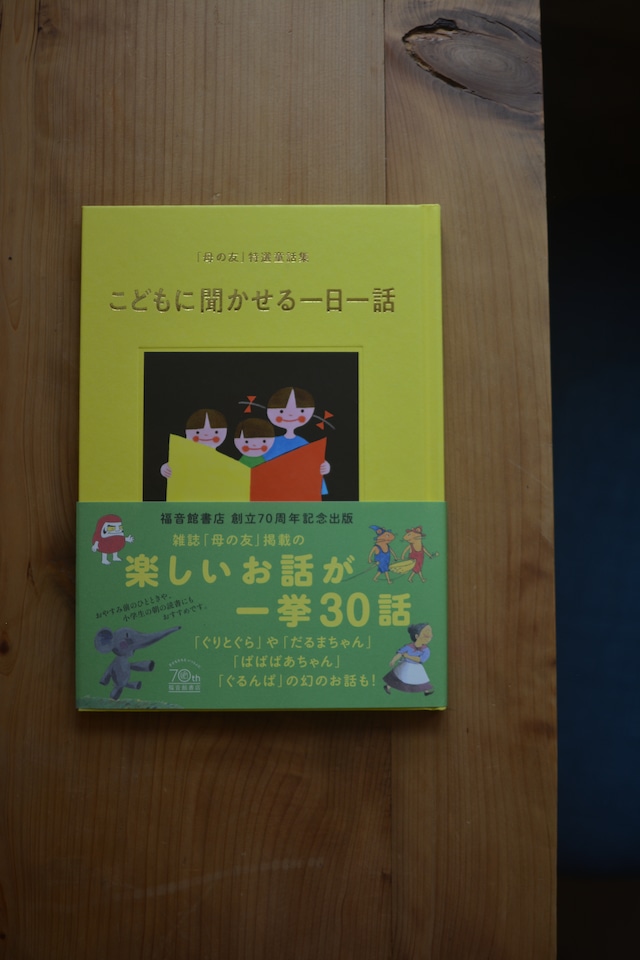

子どもに聞かせる1日1話 「母の友」特選童話集

¥1,650

2022年9月10日 発行:福音館書店 判型::22×16cm 製本:上製 頁数:88頁 以下は出版社ホームページより。 “お話”の世界に遊びにいきましょう。 「こどもに聞かせる一日一話」は、福音館書店の雑誌「母の友」で長く続く人気企画です。短くておもしろい童話を30話一挙に掲載。気軽に読めて、子どもとおとなが一緒に楽しめると毎年好評をいただいています。この本には、21世紀以降、約20年分の「一日一話」から選んだ楽しいお話を中心に『ぐりとぐらのピクニック』や『だるまちゃんとうらしまちゃん』など、過去に「母の友」だけに掲載された、絵本の人気者たちの未単行本化作品を収録しています。

-

塔の絵本

¥1,650

絵・文:田中映縭子 ビーナイス 風雪に耐えてきた建造物を見ていると、ハッと目を奪われるような瞬間に出合います。 古ければいいわけでもなく、 大きければいいわけでもない。 人の暮らしとともに積み重ねてきたきらめき。過去をたたえ、まだ見ぬ未来を静かに見つめるまなざし。 その美しさには、 いつも心が励まされるようです。 遠くに行って見る史跡ももちろんいいですが、こんな状況下。絵本から想像を膨らませるのも、また楽しい。 美しい絵本が、ビーナイスさんより新入荷です。

-

消えそうな光を抱えて歩き続ける人へ/安達茉莉子

¥1,760

発行:ビーナイス 2020年 身体の内側を じんわりと温めてくれる 湯たんぽのような本です。 少し心がよわったときに そっとひらいてみてください。

-

人魚の話/南方熊楠

¥1,540

SOLD OUT

発行:平凡社 2021年 本を読むことから 少し離れていた人にこそ、 おすすめしたいシリーズです。 手に取りやすい判型、 美しい装丁、 内容はいわずもがな。 GW何を読んだっていいわけですが、 そのために選んだわけでもないのですが、 このシリーズはどれもおすすめです。 和歌山の山郷にあるからには、 熊楠先生は外せません。 和歌山の本屋で熊楠の本を買うのも、 また一興ではないでしょうか。

-

あつかったらぬげばいい/ヨシタケシンスケ

¥1,100

発行:白泉社 2020年 ヨシタケシンスケさん、 不思議な魅力のある作家さんです。 まだ2歳にならない娘ですら、 引き寄せられていました。 左右のページが対になっていて、 対比が面白い一冊。 窮屈にならざるを得ないいま、 せめて心は身軽に。 暑かったら、脱ぎましょう。

-

忘却についての一般論/ジョゼ・エドゥアルド・アグアルーザ

¥1,650

発行:白水社 2020年8月 判型:四六判 頁数:276頁 海外文学、しかもアンゴラの作家。 なかなか手に取りづらいかもしれませんが、おすすめです。 物語へ深く入っていく没入感、 少し身体が発熱するような読後感。 説明できる言葉を持たないのですが、 日本でもアメリカでもない 独特の文章は、 いままでになかった種類の 読む楽しみを感じられました。 以下は版元ドットコムより転載 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 紹介 この街すべてが崩れ落ちてしまわぬように 27年間にわたる泥沼の内戦下を独力で生き抜いた女性ルドをめぐる目くるめく物語。稀代のストーリーテラーとして知られる現代アンゴラ作家による傑作長篇。 ポルトガル生まれのルドヴィカ(ルド)は空や広い場所が怖い。両親を相次いで亡くし、姉オデッテの結婚に伴い、鉱山技師の義兄オルランドがアンゴラの首都ルアンダに所有する豪奢なマンションの最上階に移り住む。 長年にわたりポルトガルの支配下にあったアンゴラでは解放闘争が激化し、1975年ついに独立を宣言。動乱のさなか、姉夫妻が消息不明となる。恐慌をきたし、外部からの襲撃を恐れたルドは、マンション内の部屋の入口をセメントで固め、犬とともに自給自足の生活が始まる。 その後、アンゴラは27年間にわたる泥沼の内戦状態に陥る。その間、誰からも忘れられて孤独に暮らすルド。一方、外の世界では、独立の動乱を乗り越えた人々が、運命に手繰り寄せられるようにしてルドのもとへと引き寄せられていく。 魅力的で謎めいた登場人物と、詩的でユーモアに満ちたスリリングな展開。2013年度フェルナンド・ナモーラ文芸賞、2017年度国際ダブリン文学賞受賞作。 著者プロフィール ジョゼ・エドゥアルド・アグアルーザ (アグアルーザ) (著/文) 1960年、アンゴラのノヴァ・リスボア(現ウアンボ)でポルトガル・ブラジル系の両親のもとに生まれる。大学はリスボンに渡り、農学を専攻するが、文学に目覚め、ジャーナリストを経て作家となる。1989年にConjura(『まじない』)でデビューして以来、精力的に作品を発表。2004年に刊行されたO Vendedor de Passados(『過去を売る男』)の英訳The Book of Chameleonsが2007年度インディペンデント紙外国文学賞を受賞。2012年に刊行された本書は、ポルトガル国内で翌2013年のフェルナンド・ナモーラ文芸賞を受賞。英訳A General Theory of Oblivionは2016年度国際ブッカー賞の最終候補作に選ばれ、2017年度国際ダブリン文学賞を受賞した。現代アンゴラのみならず、ポルトガル語圏諸国を代表する作家と目されている。作品はこれまで25の言語に翻訳されており、本書が初の邦訳となる。最新作はOs Vivos e os Outros(2020)。 木下 眞穂 (キノシタ マホ) (翻訳) 上智大学ポルトガル語学科卒業。訳書にパウロ・コエーリョ『ブリーダ』『ザ・スパイ』(角川文庫)、『ポルトガル短篇小説傑作選』(共訳、現代企画室)など。二〇一九年、ジョゼ・ルイス・ペイショット『ガルヴェイアスの犬』(新潮クレスト・ブックス)で第5回日本翻訳大賞受賞

-

民主主義を問いなおす/内山節

¥1,320

発行:農文協 2021年 内山節さんの著作には、 少なからぬ影響を受けてきました。 今回の一連の新刊は、 装丁や副題である 未来社会をデザイン という言葉から、 いままでの著作とは 少し違った印象を受けました。 いい意味で現代的というか、 思想をより実践に結びつける 意思を感じるというか。 多くのかたに触れていただきたい 内山さんの思想。 通読する読書会を なんらかの形で 開催したいなあと思います。

-

資本主義をのりこえる/内山節

¥1,210

発行:農文協 2021年 内山節さんの著作には、 少なからぬ影響を受けてきました。 今回の一連の新刊は、 装丁や副題である 未来社会をデザイン という言葉から、 いままでの著作とは 少し違った印象を受けました。 いい意味で現代的というか、 思想をより実践に結びつける 意思を感じるというか。 多くのかたに触れていただきたい 内山さんの思想。 通読する読書会を なんらかの形で 開催したいなあと思います。